|

| 노쇠해 보였지만 꿋꿋한 태도로 국내 취재진과 만난 임권택 감독.개별 인터뷰로 진행될 예정이었으나 몰려든 취재 요청에 결국 기자간담회 형식으로 진행됐다.(사진제공=BIFF) |

“영화말고는 할 줄 아는 게 없는 사람, 그게 나예요.”

자신의 영화인생을 한마디로 정의해달라고 하자 거장의 입에서 나온 대답은 소박했다. 지난 7일 오후 자신의 기념관이 세워져있는 동서대학교 센텀캠퍼스에서 만난 임권택 감독의 표정은 피곤하지만 밝아보였다.

앞서 제26회 부산국제영화제는 올해의 아시아영화인상 수상자로 무대에 오른 노 감독은 “지금도 활발히 활동하고 생이 많이 남은 사람에게 (올해의 아시아영화인상이) 돌아가야 하는 게 아닌가 싶어 공로상이나 주지 했다”는 농담으로 말문을 열었다.

|

| 한국 영화의 세계화에 기초를 닦은 거장 임권택.(사진제공=BIFF) |

1962년 데뷔작 ‘두만강아 잘 있거라’를 시작으로 102번째 영화인 ‘화장’에 이르기까지 60여년 간 쉬지 않고 영화를 만들어온 장본인이다.

한국영화가 변방으로 치부되던 시기에도 꾸준히 영화작업에 몰두해 2002년 칸영화제에서 감독상을, 2005년 베를린국제영화제에서 명예황금곰상을 수상하는 등 세계 영화사에 그 이름을 뚜렷이 새겼다.

한국에서는 그 이름을 딴 박물관이 운영될 정도로 그의 존재감은 기념비적이다. 부산에 위치한 임권택영화박물관은 임권택 감독의 영화 세계를 가까이서 체험할 수 있는 문화예술공간으로 동서대학교가 운영 중이다. 임 감독이 손수 기증하고 국내외에서 수집한 1만여점의 희귀 물품, 문헌, 사진, 동영상, 영화 등의 자료를 보유하고 있다.

이곳에는 소년 시절과 청년 임권택의 모습 등을 담은 개인 사진들, 1962년 데뷔 후 사극과 국책영화 등의 다양한 장르 영화를 양산하면서 영화 연출의 기반을 다지던 시기, 작가의식이 싹튼 때와 국민감독으로서의 전성기, 2002년 ‘취화선’ 이후와 현재까지 임 감독의 다양한 작품들과 개인사가 응축돼 있다.

인간 임권택으로서는 기쁜 순간들이지만 감독으로서는 스포트라이트가 마냥 즐겁기만 한 건 아니었다. 그는 “꼭 빚진 거 같았다”면서 “아직도 스스로 만족할 만한 작품을 찍어 보질 못했다. 내 역량은 미치지 못하고 있는데 사람들은 계속 상 타오기를 기대하는 심리가 있었다. 좀 더 여유를 갖고 영화를 즐기면서 찍었어야 하는데 ‘너무 고통 안에서 작업을 했구나’ 싶더라”고 고백했다.

|

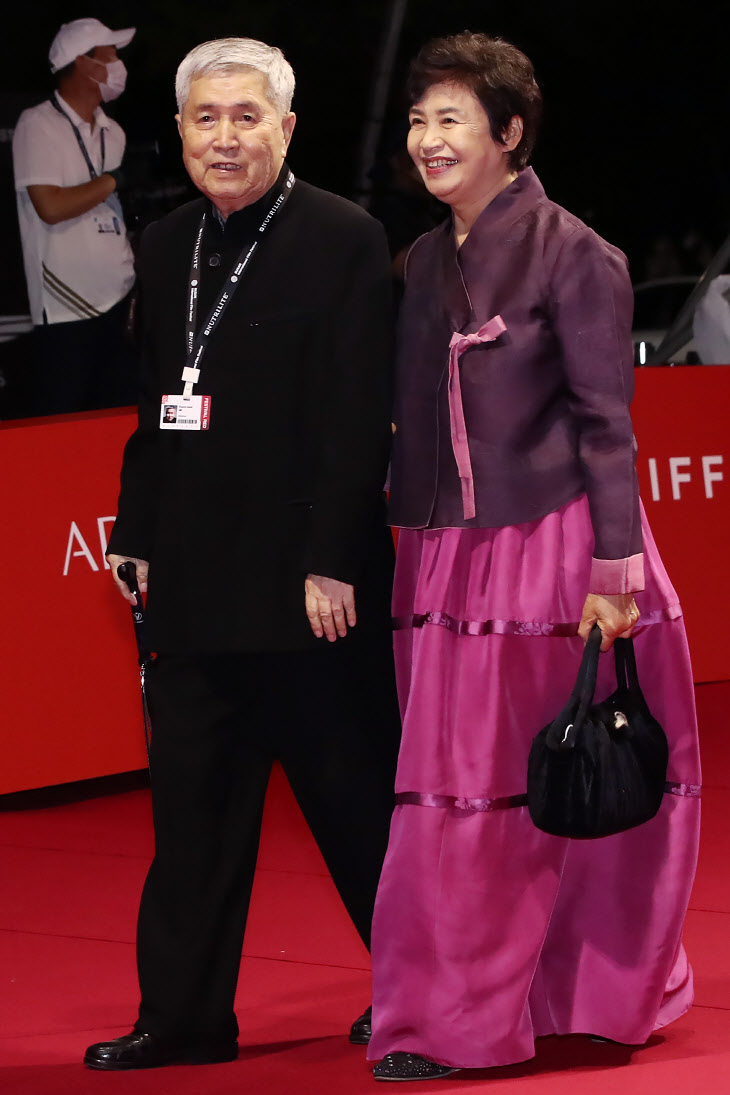

| 임권택 감독(왼쪽)과 부인 채령씨가 6일 오후 부산 해운대구 영화의 전당에서 열린 제26회 부산국제영화제(BIFF) 개막식에서 레드카펫을 밟고 있다.(연합) |

군부 정권 시대에 검열의 칼날이 자신을 향해 있어도 임권택 감독은 결코 카메라를 놓지 않았다.

자신의 오랜 벗이자 파트너였던 정일성 촬영감독과 함께 다양한 인생군상을 작품에 녹여내며 끊임없이 새로운 이야기를 찾아 나섰다. 그렇게 수많은 그렇게 작품을 찍었지만 감독으로서 아쉬운 마음이 드는 것도 숨기지 않았다.

그는 “우리 한국 사람들이 종교적 심성, 무속이 주는 것들을 영화로 다루고 싶다. 이제는 그럴 기회가 없고 기회가 주어진다고 해도 사양하고 더 잘할 수 있는 사람에게 넘겨야 하는 단계”라고 말했다.

지금껏 영화인으로 살며 가장 고마운 동료를 꼽아달라는 질문에는 1초의 망설임도 없었다. 평생 단 한번도 공식적으로 칭찬하지 않은 아내를 꼽은 것.

“처음 이런 자리에서 칭찬을 해 봅니다. 수입도 별로 없는데 잘 견뎌주고 영화감독으로 대우 받으며 살게끔 해준 우리 마누라에게 감사하단 말을 하고 싶어요.”

후배 감독들과 한국영화의 성장에 대해선 당부 보단 안심에 가까운 특유의 촌철살인 멘트를 남겼다. 그는 “몇 해전까지만 해도 한국영화를 보면서 짜증나는 허점이 있었다. 하지만 요즘엔 그런 허점이 거의 보이지 않고 꽤 완성도 높은 영화들을 내고 있다. 최근엔 봉준호 감독 같은 후배 감독들의 영화가 상당히 완성도 높은 수준이다. 우리 영화도 세계적 수준에 들어와서 탄탄하게 가고 있구나 싶었다”고 만족감을 표현했다. 봉준호 감독의 ‘기생충’을 보고는 직접 전화를 걸어 소감을 전할 정도로 재미있게 봤다며 웃어보였다.

“차기작 계획은 없습니다. 아무리 간절하더라도 스스로 영화와 멀어져야 할 나이가 된 것 같아요. 장래가 있는 감독은 아닙니다(웃음)”

부산=이희승 기자 press512@viva100.com

연관검색어

연관검색어

![[비바100]브로드웨이 뮤지컬 ‘위대한 개츠비’ 마크 부르니 연출과 제이슨 하울랜드 작곡가 “화려하게! 섬세하게! 더 비극적으로!”](https://www.viva100.com/mnt/images/file/2024y/04m/30d/2024042801002112600092627.jpg)

![[비바100] 오르가니스트 벤 판 우스텐 “금단의 레퍼토리에 빠져 들어 스페셜리스트로!”](https://www.viva100.com/mnt/images/file/2024y/04m/23d/2024042201001566800068044.jpg)

![[비바100] 이젠 마동석이라 쓰고, 마석도라 읽는다](https://www.viva100.com/mnt/images/file/2024y/04m/23d/20240421010006718_1.jpg)