터덜터덜…. 깊은 밤 지칠 대로 지친 발걸음 소리가 적막한 거리를 울린다.

그 지친 발걸음의 주인공인 40대 후반의 남자가 광화문 세종문화회관 뒤편 옛날식 카페, LP전문점 등이 즐비한 작은 골목으로 휘적거리며 들어선다.

불안한 뒷모습을 한 그가 들어선 곳은 ‘안개꽃’이라는 붉은 간판의 선술집. 5평 남짓 공간에 긴 바 앞에 의자를 늘어놓은 스탠드 바 형식의 카페다. 노란 조명 아래 이미 손님들로 붐비는 가게에 들어선 남자는 스탠드에 서 있던 한 여인의 얼굴을 보자마자 훌쩍거리더니 이내 서럽게도 울기 시작한다.

◇최소 20년 단골, 타임머신을 탄 선술집

|

| 오랜 단골들은 그녀가 주는 술 한잔에 추억을 곱씹는다. |

그녀는 허영만 만화가가 1996년 출간한 ‘안개꽃 카페’의 주인공이자 영화 ‘타짜’의 유명한 대사 “나 이대 나온 여자야?”의 실제 인물인 정혜순 사장이다.

그리고 그녀의 얼굴을 보자마자 울기 시작해 1시간을 눈물로 흘려보낸 남자는 한번의 결혼 실패 끝에 진짜 사랑하는 여인을 만나 결혼을 꿈꾸다 어려움에 봉착한 사연을 지닌 안개꽃의 20년 단골이다.

남자의 사연을 속속들이 알고 있는 그녀는 남자에게 기꺼이 기대 울 품을 내어준다. 그 남자처럼 허영만 화백도, ‘타짜’의 최동훈 감독도 안개꽃의 오랜 단골이다.

그들 뿐 아니다. 3, 4차까지 술자리를 마친 단골들은 집을 찾듯 안개꽃으로 향한다. 무슨 일이 있어도 집으로 보내는 정 사장의 경영철칙을 체득(?)했기 때문이다. 나이는 절대 비밀이라고 신신당부하는 그녀에게는 큰누나의 푸근함과 긍정적 에너지가 넘친다.

|

| 허영만 화백의 1996년작 ‘안개꽃 카페’ |

|

| 허영만 화백의 1996년작 ‘안개꽃 카페’에 카페의 입구 사진이 그대로 실렸다. |

그녀와 카페 ‘안개꽃’이 5평 안팎의 건물 모퉁이에 자리 잡은 지는 25년, 2015년을 맞아 26년째로 접어들었다. 허영만 작가의 ‘안개꽃 카페’를 보고 찾아오는 이들과 최소 20년 이상 단골인 손님들을 위해 그녀는 단 한번도 인테리어를 바꾸지 않았다.

허영만을 비롯해 ‘달수’ 한희작, ‘발바리’ 강철수, ‘둘리’ 김수정, ‘고바우 영감’ 김성환, ‘용뿔이’ 이우정 등 인기 만화가들의 아지트답게 그들의 습작들이 벽면을 장식하고 있다. 마치 타임머신을 타고 1980~90년대로 날아간 듯 신비한 공간이다.

◇큰누나의 푸근함 가진 ‘이대 나온 여자’

|

| 사람이 곧 공간이다. '안개꽃' 정혜순 사장 |

사람이 곧 공간, 당당하게도 ‘이대 나온 여자’를 외치는 정혜순 사장은 안개꽃 카페 그 자체다. 1967년 ‘중도일보’에 연재되던 이홍우 화백의 4컷 시사만화 ‘두루미’ 실제인물이기도 하다. 정작 이홍우 화백 보다는 그의 지인, 후배 만화가들이 ‘두루미’ 실제인물을 보기 위해 몰려들었다.

26년째로 접어든 카페 안개꽃은 사실 꽤 오래도록 광화문과 그곳 사람들과 인연이 깊다. 서울 광화문 ‘경향신문’ 사옥 1층에서 자연건강식품 전문점을 운영하다 부도를 맞았다. 전재산 1000만원을 탈탈 털어 셋방을 얻고 살길을 모색하던 중이었다.

1987년 처마와 처마 사이 삼각형 모양의 한평 남짓 공간에 5명이 겨우 앉을 만한 공간의 국수집을 차렸다. 문을 열자마자 그 좁은 공간이 터져나가라 손님들이 몰려 들었다.

당시를 기억하는 이들은 그 무렵 그녀를 “청초한 여인”이었다고 입을 모은다. 메뉴는 멸치로 직접 우린 국물에 말아주는 국수와 ‘비단두부’라 불리던 연두부에 김가루를 뿌린 술국이 전부였다.

이 식당에는 ‘경향신문’, ‘국민일보’, ‘동아일보’ 등 기자들이 끊임없이 드나들었다. 길거리에 자리를 펴는 날이 다반수, 당시 거리를 메우던 이들은 지금까지도 안개꽃 단골들이다. 그러다 재개발로 공간이 사라지면서 1989년 기자들의 추천으로 카페를 열었다.

|

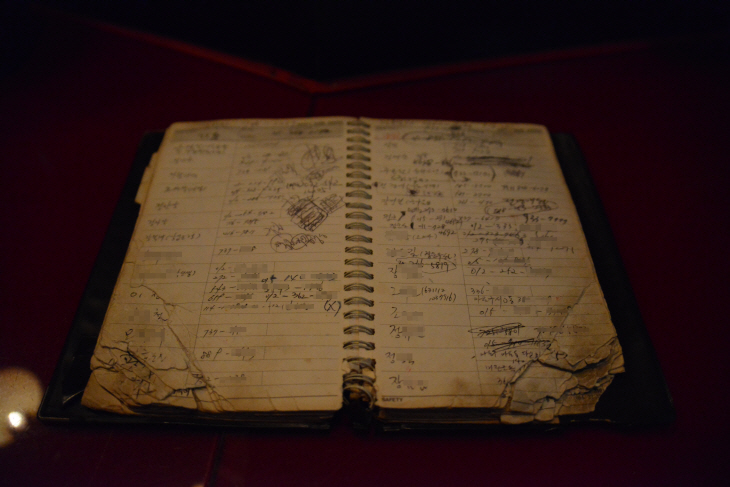

| 날깃날깃한 노트에 깨알같이 적힌 고객 장부는 정 사장에게도 안개꽃에도 추억거리다. |

5평짜리를 보증금 2000만원, 월세 50만원에 얻고 나서야 시세에 비해 턱없이 비싸다는 사실을 알았다. 부동산 사기로도 모자라 그나마 보증금 중 1000만원은 지인을 빌려줬다 떼이기도 했다.

사채며 일수며 돈을 융통하느라 애를 먹었지만 카페 안개꽃을 열고 2주 동안 기자들이 번갈아가면서 가게를 가득 채우며 그녀에게 힘을 보탰다. 그렇게 안개꽃을 스쳐간 기자들만도 3000명이 넘는다. 그녀에게 안개꽃은 이름 그대로 올망졸망 사람들과 그들의 정을 느낄 수 있는 공간이었다.

“다들 왜 그렇게 바보처럼 사냐고, 철이 안드냐고 그래요. 그래도 감사하며 오래도록 자리를 지킬 수밖에 없는 건 사람들이에요. 26년을 변함없이 찾아주는…. 그들 덕분에 남매를 교육시켰고 매달 1000만원의 병원비가 드는 남편의 10년 병수발을 할 수 있었죠. 얼마나 감사해요.”

◇올망졸망 사연 모여 26년 꽃피우다

|

| 만화가들의 아지트답게 벽면을 채운 유명 화백들의 습작들. |

“누나 고마워. 눈물이 나도록….”

벌써 20년 넘게 손으로 직접 한바닥을 빼곡하게 써내려간 연하장을 보내는 정 사장에게 단골들은 감격의 전화를 걸어오곤 한다. 전혀 다른 이야기, 애정과 배려가 담긴 글귀에 어떤 이들은 ‘아름다운 소녀의 러브레터’라고 표현하기도 한다.

“안개꽃에 왔던 이들 대부분이 40~60대가 됐어요. 경제적으로 부담이 큰 나이죠. 두병 값에 5병을 줘도 안 아까워요. 26년 동안 많이 도와줬잖아요.”

날깃날깃한 노트에 깨알같이 적어내려 간 고객장부를 추억거리로 간직하고 10년 만에 들른 이들의 이름도, 수십년 전 크고 작은 사건들도 잊을 수 없는 이유다.

“사람들이 얼마나 예민하고 감성적이고 상처투성이인지…. 그들이 힘들 때 찾을 수 있는 추억의 집으로, 누나로 기억되는 것만으로도 감사해요.”

아버지와 아들, 부부가 다정하게 다녀가기도 하는 곳, 작은 꽃망울들이 모여 한아름의 안개꽃이 되듯 최소 20년 단골들의 사연과 눈물이 모여 26년째 꽃을 피우고 있는 카페 안개꽃이다.

허미선 기자 hurlkie@viva100.com

사진=윤여홍 기자

연관검색어

연관검색어

![[비바100] 과거를 기억하는 우리의 방법 '아날로그'와 '슈가맨'](https://www.viva100.com/mnt/images/file/2015y/09m/02d/20150901010000002_7.jpeg)

![[비바100] 롤러장, 청청패션, ‘V’와 ‘호돌이’의 추억… 응답하라! 1980](https://www.viva100.com/mnt/images/file/2015y/08m/19d/20150818010003382_1.jpg)

![[비바100] ‘멜로를 그리워 하는 배우들’. 추억의 산물이 된 하지만 누구나 꿈꾸는 진한 멜로](https://www.viva100.com/mnt/images/file/2015y/08m/05d/2015080401000116900004784.jpg)